All’età di 90 anni ci ha lasciati Desmond Tutu, arcivescovo anglicano di Città del Capo, premio Nobel per la Pace grazie al suo impegno per la Conciliazione in Sud Africa.

Simbolo della lotta contro l’apartheid. Insieme a Nelson

Mandela sosteneva che il popolo sudafricano non sarebbe stato completamente

libero senza la libertà del popolo palestinese.

Di qui

l’appello al popolo al popolo

d’Israele affinché si liberi liberando la Palestina.

AL POPOLO D’ISRAELE: LIBERATE VOI STESSI

LIBERANDO LA PALESTINA

24 agosto 2014

Nelle ultime settimane, membri della

società civile del mondo intero hanno lanciato azioni senza precedenti contro

le risposte brutali e sproporzionate di Israele al lancio di razzi dalla

Palestina. Se sommiamo tutti i partecipanti alle manifestazioni dell’ultimo

weekend per chiedere giustizia in Israele e Palestina – a Cape Town,

Washington, New York, Nuova Delhi, Londra, Dublino, Sydney, e in tutte le altre

città – troviamo senza alcun dubbio la rappresentazione della più importante

mobilitazione dell’opinione pubblica per un’unica causa mai vista nella storia

dell’umanità. Un quarto di secolo fa, ho preso parte a manifestazioni

contro l’apartheid, che avevano raccolto moltissime persone.

Non avrei mai immaginato che avremmo

nuovamente assistito a manifestazioni di tale portata, ma quella di sabato

scorso a Cape Town è stata almeno della stessa importanza. Tra i manifestanti

c’erano giovani ed anziani, musulmani, cristiani, ebrei, indù, buddisti,

agnostici, atei, neri, bianchi, rossi e verdi… E’ quanto ci si può aspettare da

una nazione vivace, tollerante e multiculturale.

Ho chiesto alla folla di cantare con me:

“Siamo contro l’ingiustizia dell’occupazione illegale della Palestina. Siamo

contro le uccisioni a Gaza. Siamo contro le umiliazioni inflitte ai palestinesi

ai posti controllo e di blocco delle strade. Siamo contro le violenze

perpetrate da tutte le parti in causa. Ma non siamo contro gli ebrei.”

Precedentemente, nella settimana, avevo

fatto un appello per la sospensione della partecipazione di Israele all’Unione

Internazionale degli Architetti, che si teneva in Sudafrica. Ho invitato le

sorelle ed i fratelli israeliani presenti alla conferenza a dissociarsi

attivamente, nell’ambito della loro professione, dalla progettazione e dalla

costruzione di infrastrutture finalizzate a perpetuare l’ingiustizia, in

particolare tramite il muro di separazione, i terminali di sicurezza, i posti

di controllo e la costruzione di colonie edificate sui territori palestinesi

occupati.

Ho detto loro: “Vi prego di portare con

voi questo messaggio: per favore, invertite il corso della violenza e

dell’odio, unendovi al movimento non violento per la giustizia per tutti gli

abitanti della regione”. Nelle ultime settimane, più di 1,7 milioni di persone

in tutto il mondo hanno aderito al movimento unendosi ad una campagna di Avaaz

che chiede alle compagnie che traggono profitto dall’occupazione israeliana e/o

sono coinvolte nei maltrattamenti e nella repressione dei palestinesi, di

ritirarsi. La campagna è rivolta specificamente ai fondi di pensione dei Paesi

Bassi, ABP, alla Barclays Bank, al fornitore di sistemi di sicurezza G4S, alle

attività di trasporto dell’azienda francese Véolia, all’azienda di computer

Hewlett-Packard, e al costruttore di bulldozer Caterpillar.

Il mese scorso 17 governi europei hanno

invitato i propri cittadini ad interrompere le relazioni commerciali e gli

investimenti nelle colonie israeliane illegali. Recentemente, si è potuto vedere il fondo

pensionistico olandese PGGM ritirare decine di milioni di euro dalle banche

israeliane, la fondazione Bill e Melinda Gates disinvestire da G4S, e la chiesa

presbiteriana americana annullare un investimento di circa 21 milioni di

dollari nelle imprese HP, Motorola Solutions e Caterpillar. E’ un movimento che

si va ampliando. La violenza genera violenza e odio, che a sua volta non

fanno che produrre altra violenza e odio. Noi sudafricani conosciamo

bene la violenza e l’odio. Sappiamo cosa significa essere dimenticati dal

mondo, quando nessuno vuole capire o anche solo ascoltare ciò che noi

esprimiamo. Questo fa parte delle nostre radici e del nostro vissuto. Ma

sappiamo anche ciò che il dialogo tra i nostri dirigenti ha permesso, quando

delle organizzazioni accusate di “terrorismo” vennero nuovamente autorizzate ad

esistere, ed i loro capi, tra cui Nelson Mandela, vennero liberati dalla

prigione o dall’esilio.

Noi sappiamo che quando i nostri

dirigenti hanno cominciato a parlarsi, la logica della violenza che aveva

frantumato la nostra società si è dissolta, fino a scomparire. Gli atti terroristici che avvennero dopo l’inizio di

questi cambiamenti – come gli attacchi ad una chiesa e ad un bar – furono

unanimemente condannati, e chi ne era stato l’artefice non trovò più alcun

consenso quando la parola passò alle urne. L’euforia che seguì a questa prima

votazione non si limitò ai soli sudafricani neri. La nostra soluzione

pacifica era meravigliosa perché ci includeva tutti quanti. E quando, in

seguito, abbiamo dato vita ad una costituzione così tollerante, generosa ed

aperta, che dio stesso ne sarebbe andato fiero, ci siamo sentiti tutti come

liberati.

Certo, il fatto di aver avuto dei

dirigenti straordinari ci ha aiutato. Però, ciò che alla fine ha spinto questi

dirigenti a riunirsi intorno ad un tavolo di negoziati è stato l’insieme di

strumenti efficaci e nonviolenti che erano stati messi in atto per isolare il

Sudafrica sul piano economico, accademico, culturale e psicologico. In un

momento chiave, il governo dell’epoca aveva finito per rendersi conto che

continuare con l’apartheid avrebbe costituito più un danno che un vantaggio. L’embargo

sul commercio applicato negli anni ’80 al Sudafrica da alcune multinazionali

impegnate fu un fattore determinante per la caduta, senza spargimento di

sangue, del regime di apartheid. Queste imprese avevano capito che

sostenendo l’economia sudafricana contribuivano al mantenimento d’uno statu quo

ingiusto.

Coloro che continuano a fare affari con

Israele, contribuendo così a garantire un senso di “normalità” alla società

israeliana, rendono un pessimo servizio ai popoli di Israele e Palestina.

Contribuiscono al mantenimento d’uno statu quo profondamente ingiusto. Chi

sostiene l’isolamento temporaneo di Israele afferma che israeliani e

palestinesi hanno gli stessi diritti alla dignità e alla pace. In ultima

analisi, gli eventi che hanno avuto luogo a Gaza nell’ultimo mese sono un test

per chi crede nei valori umani. E ‘sempre più evidente che i politici e i

diplomatici sono incapaci di trovare risposte, e che la responsabilità di

negoziare una soluzione duratura alla crisi in terra santa è in capo alla

società civile ed ai popoli stessi di Israele e della Palestina. Al di là della

recente devastazione di Gaza, persone oneste provenienti dal mondo intero – in

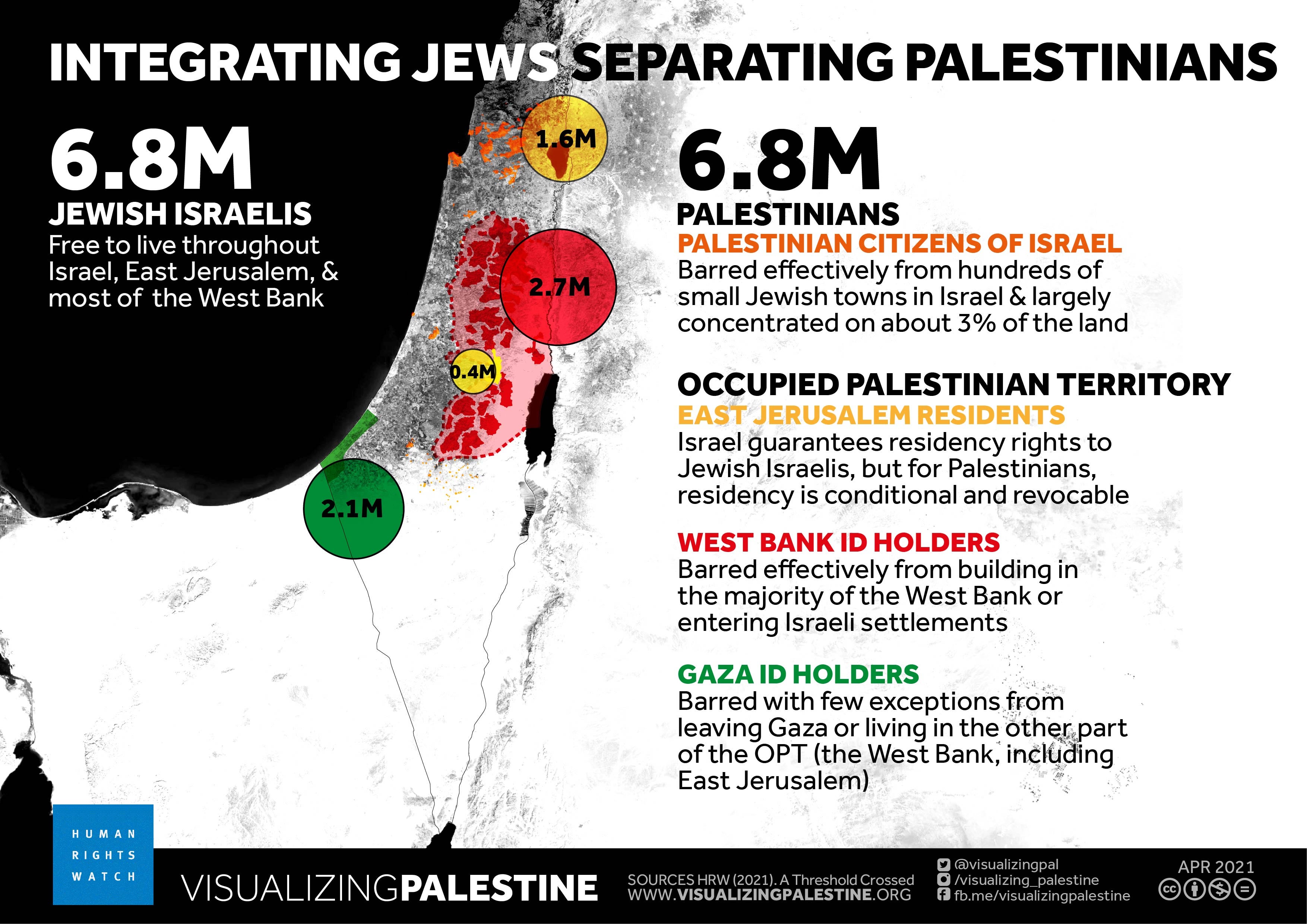

particolare in Israele – sono profondamente turbate dalle violazioni quotidiane

della dignità umana e della libertà di movimento, che i palestinesi subiscono

ai posti di controllo e ai blocchi stradali. Inoltre, le politiche israeliane

di occupazione illegale e la costruzione di edifici in zone tampone sul

territorio occupato aumentano la difficoltà di raggiungere un accordo che sia

accettabile da tutti per il futuro.

Lo stato di Israele agisce come se non

esistesse un domani. I suoi abitanti con

conosceranno l’esistenza tranquilla e sicura a cui aspirano, ed a cui hanno

diritto, finché i loro dirigenti perpetueranno le condizioni che determinano il

perdurare del conflitto. Ho condannato coloro che in Palestina sono

responsabili dei lanci di missili e razzi su Israele. Essi attizzano il fuoco

dell’odio. Io sono contro ogni forma di violenza. Ma occorre essere chiari, il

popolo di Palestina ha tutto il diritto di lottare per la propria dignità e

libertà. Questa lotta è sostenuta da molte persone in tutto il mondo. Nessun

problema creato dall’uomo è senza via d’uscita, se gli uomini mettono in comune

i loro sinceri sforzi per risolverlo. Nessuna pace è impossibile se le

persone sono determinate ad ottenerla. La pace necessita che il popolo

israeliano e quello palestinese riconoscano l’essere umano che è in loro e si

riconoscano reciprocamente per comprendere la propria interdipendenza. I

missili, le bombe e le invettive brutali non sono la soluzione.

Non esiste soluzione militare. La soluzione verrà più probabilmente dai mezzi

nonviolenti che abbiamo sviluppato in Sudafrica negli anni ’80 per persuadere

il governo sudafricano della necessità di cambiare la sua politica. La

ragione per cui questi strumenti – boicottaggio, sanzioni e disinvestimenti –

si sono alla fine rivelati efficaci, è che avevano il sostegno di una massa

critica, sia all’interno del paese che all’estero. Lo stesso tipo di

sostegno nei confronti della Palestina di cui siamo stati testimoni nel mondo

durante queste ultime settimane. La mia preghiera al popolo di Israele è di

guardare al di là del momento contingente, di guardare al di là della rabbia

per essere costantemente sotto assedio, di concepire un mondo in cui Israele e

la Palestina coesistono – un mondo in cui regnano la dignità ed il rispetto

reciproco. Ciò richiede un cambiamento di paradigma.

Un cambiamento che riconosca che un

tentativo di mantenere lo statu quo è destinato a condannare le prossime

generazioni alla violenza e all’insicurezza. Un cambiamento che smetta di

considerare una critica legittima alla politica dello stato come un attacco

contro gli ebrei. Un cambiamento che ha inizio all’interno e si propaga,

attraverso le comunità, le nazioni e le regioni, alla diaspora che è diffusa in

tutto il mondo di cui facciamo parte. Il solo mondo di cui facciamo parte! Quando

i popoli si uniscono per una causa giusta, sono invincibili. Dio non

interferisce nelle vicende umane, nella speranza che la risoluzione dei nostri

conflitti ci farà crescere ed imparare da soli. Però dio non dorme. I testi

sacri ebraici dicono che dio sta dalla parte dei deboli, dei poveri, delle

vedove, degli orfani, dello straniero che ha permesso a degli schiavi di

compiere il loro esodo verso una Terra Promessa. E’ stato il profeta Amos a dire che dovremmo

lasciare che la giustizia scorra come un fiume. Alla fine, il bene trionferà.

Cercare di liberare il popolo di Palestina dalle umiliazioni e dalle persecuzioni che gli vengono inflitte dalla politica di Israele è una causa nobile e giusta. E’ una causa che il popolo di Israele ha l’obbligo per sé stesso di sostenere.

Nelson Mandela ha detto che i sudafricani non si

sentiranno completamente liberi finché i palestinesi non lo saranno. Avrebbe

potuto aggiungere che la liberazione della Palestina sarebbe anche la

liberazione di Israele.

Testo originale in Desmond Tutu: la mia

preghiera al popolo di Israele: liberatevi liberando la Palestina -

Invictapalestina